Очень долгое время, вплоть до второй половины 19 века, философы даже не подозревали о существовании основного вопроса философии, хотя постоянно натыкались на него и так или иначе неосознанно решали для себя. Впервые осознанно и четко этот вопрос прозвучал у немецкого философа 19 века Фридриха Энгельса. «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии, — утверждал он, — есть вопрос об отношении мышления к бьггию».

Суть вопроса, по Энгельсу, прежде всего в том, что является первичным: бытие или мышление, природа или дух.

Но почему именно такой вопрос является основным, и все ли философы согласны с этим? На вторую часть вопроса ответим сразу: согласны не все. Например, французский философ 20 века Альбер Камю считал самым важным проблему смысла человеческой жизни. «Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она не стоит этого, — значит ответить на основной вопрос философии»,- заявлял он.

Что ж, вопрос о смысле жизни действительно очень важный философский вопрос. Но отвечая на него в любом, каком угодно варианте, человек, по крайней мере, философ, как раз исходит (в конечном итоге) из того варианта решения основного вопроса философии, которого он — осознанно или неосознанно — придерживается. Каким образом?

Чтобы понять это и увидеть всю значимость данного вопроса, надо рассмотреть, как он формируется.

Вспомним, во-первых, что предметом философии является всеобщее, а точнее — нагие (с учетом ценностной стороны мировоззрения) понимание всеобщего. И, во-вторых, не забудем, что всякое познание представляет собой процесс обобщения, поскольку именно общее выражает сущность вещей и явлений, о чем уже говорилось выше. Формы познавательной деятельности человека самые разные — от обыденного познания до концептуального, от художественного до научного. И какая бы форма не использовалась нами, мы всегда идем по линии обобщения.

Поэтому попробуем показать этот процесс схематично. Представим себе, что 32. окном — богз.т2я живностью природа, где бсгэют самые разные звери и зверушки. На первый взгляд, все они разные. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что некоторые из них похожи друг на друга, а углубленное научное изучение подтверждает, что их можно отнести, скажем, к одному семейству. При дальнейшем изучении природы выявляется, что можно объединить в различные родственные группы буквально всех представителей живой природы: не только животных, но и рыб, и насекомых, и все цветочки-василечки. Что и было сделано наукой. И процесс обобщения доходит до понятия живая природа, поскольку оказывается, что все живое (в том числе и человек как представитель класса млекопитающих) органически связано друг с другом, имеет общее.

Такой же процесс обобщения можно проделать и с неодушевленными вещами и, убедившись, что все они, по сути, родственны друг другу, дойти до понятия неживая природа.

А есть ли что-то общее между живой и неживой природой? Безусловно. Любой живой организм состоит из массы «неживых» элементов, на которые после прекращения своей жизни и разлагается. Значит, общим для всего живого и неживого будет понятие природы (или материи, физического и т.п. синонимичных понятий).

Однако, обобщая, что мы упустили? Сознание! И оказывается, что здесь можно проделать такой же процесс обобщения, что и в природе. Хотя у каждого человека сознание имеет свое индивидуальное выражение, можно легко обнаружить общее в сознании людей не только одной какой-либо социальной группы, но и разных по социальному положению классов, разных национальностей, рас, обществ. И обобщая, мы дойдем до понятия сознания вообще, сознания как феномена. (О божественном сознании, мировом разуме или сознании существ, возможно, существующих где-то в бескрайних просторах Вселенной, люди могут судить лишь как об аналоге человеческого сознания, поскольку ни то, ни другое, ни третье не обнаружено — по крайней мере, пока).

Итак, мы дошли до двух самых общих понятий — материи и сознания. Что же дальше? А дальше встает вопрос: как они соотносятся между собой?

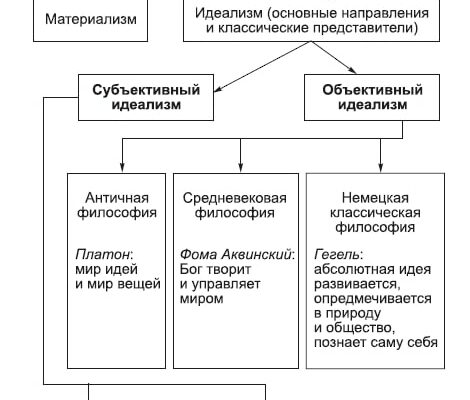

Большинство философов убеждены, что мир имеет одно начало: либо материю, либо сознание, то есть придерживаются монистической (от греч. monos — один) позиции. Те, кто считает первичным природу, или материю, стали называться материалистами, а те, кто считает таковым сознание, или идеальное, духовное, — идеалистами. Этим выбором определялось, по сути, все мировоззрение данного философа, а вслед за этим и его методология исследования проблем. Вот почему вопрос о субстанции мира Энгельс назвал основным вопросом философии.

Выбирая материалистическую позицию, философ тем самым считает, что мир есть выступающая в самых разных формах материя и только материя, которая никем и ничем не сотворена, то есть существует вечно, а сознание — это ее свойство, которое всегда ей присуще потенциально и которое актуально проявилось лишь на высокой стадии ее естественного развития на Земле в виде человеческого сознания. Другие же формы сознания науке не известны. Ма- териалисты, таким образом, исходят кз реальности к б раскрытии такн бытия опираются не на веру в чудеса, а на достижения науки и общественной практики.